1-(1). 톺아보기: 여성의 경제활동 참여

0. 들어가며

구약성서 레위기 27장은 이렇게 시작합니다.

… 주님께서 모세에게 말씀하셨다. “너는 이스라엘 자손에게 말하여라. 그들에게 다음과 같이 일러라. 어느 누구든지, 주에게 사람을 드리기로 서약하고, 그 사람에 해당되는 값을 돈으로 환산하여 드리기로 하였으면, 그 값은 다음과 같다.스무 살로부터 예순 살까지의 남자의 값은, 성소에서 사용되는 세겔로 쳐서 은 오십 세겔이고, 여자의 값은 삼십 세겔이다. …” (새번역 레위기 27:1-4. Fuchs (1971))

성 격차gender gap는 인류 역사만큼이나 오래되었습니다. 자연스레 노동시장에서 일어나는 현상을 연구하는 경제학자들이 관심을 가졌습니다. 저 성서 구절도 괄호 안에 쓰인 경제학 논문 도입부를 따온 겁니다. 연구 과정에서 여러 방법론을 탄생시키며 노동경제학 발전을 촉진한 주제이기도 합니다. 물론 지금도 활발하게 연구가 이루어지고 있습니다.

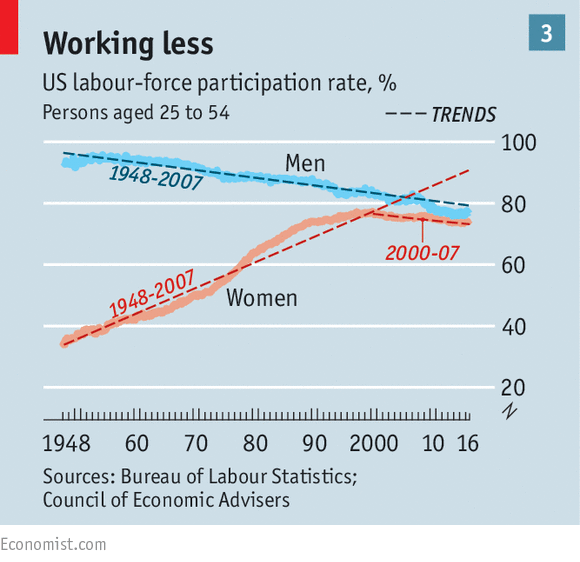

학계의 중심, 미국의 경우 1990년대 들어 각종 불평등이 심화되었으나 성 불평등은 완화되었습니다. 경제학자들은 이 현상을 “젠더 대수렴The Great Gender Convergence“으로 명명했습니다(Claudia Goldin 하버드대 교수). 비슷한 맥락에서, 시대적 조류를 거스르는 현상(“Swimming Upstream”)이라 쓰기도 합니다(Francine Blau 코넬대 교수). “수렴”이 곧 완전 성평등을 의미하지는 않습니다. 하지만 과거에 비해 대폭 완화되었다는 점에는 합의가 이루어졌습니다. 한국은 어떨까요? 이 글은 한국의 성평등 현황을 간단히 살펴보려고 합니다.

먼저 손에 잡히는 숫자가 필요합니다. 노동시장을 대표하는 지표는 뭐니뭐니해도 고용과 임금입니다. 이외에도 성 격차 지표가 많고 이 둘을 측정하는 방법도 여럿 있지만 여기서는 전통적인 지표를 택하겠습니다. 고용 지표로 경제활동참가율/고용률, 임금 지표로 시간당 임금 (그냥 임금이라 생각하면 됨)을 보겠습니다. 설명하겠지만 둘은 밀접하게 관련되어 있습니다. 간단히 용어를 설명하겠습니다.

용어 설명

– 인구 분류:

노동시장을 분석할 때 인구를 보통 이렇게 분류합니다.

그리고,

경제활동참가율 = 경제활동인구/생산가능인구

고용률 = 취업자 / 생산가능인구,

실업률 = 실업자 / 생산가능인구

로 정의합니다. 생산가능인구 모두가 경제활동에 참가하면 경제활동참가율이 100%, 아무도 참가하지 않으면 0%가 되는 식입니다.

코호트:

어떤 특성을 공유하는 인구집단을 가리켜 코호트cohort라고 합니다. 가령 1970년에 태어난 사람들은 “1970 출생코호트”, 1980-84년에 결혼한 사람들은 “1980-84 결혼코호트”입니다. 1970-74 출생코호트가 50-54세가 되는 2020년에 평균소득을 알아보려면 50-54세 자료를 보면 됩니다. 통계적으로 세대 차이를 감안하는 방법이라 생각하세요.

※ 표와 그래프에 표시되어 있지 않은 경우, 수치는 모두 퍼센트입니다.

1. 여성의 경제활동 참여

한국 경제활동참가율은 최근 20년간 남성 70-75%, 여성 50% 내외로 안정적입니다. 그런데 20%p 차이는 어디서 왔을까요? 이 질문에서 출발해 보겠습니다. 성별 참가율을 연령별로 보면 이렇습니다.

남성 참가율 곡선은 매끈하게 증가했다 감소합니다. 이런 형태를 흔히 역U자 곡선inverse-U shaped curve이라고 합니다. 반면 여성은 30대에 뚝 떨어졌다가 40대에 어느 정도 회복됩니다만, 벌어진 차이는 메워지지 않습니다. 20대는 남성을 앞서거나 비슷한데요. 보통 한국 여성 경제활동참가율 곡선의 이런 형태를 “M-커브M-curve 현상”이라고 합니다. 왜 이런 현상이 발생할까요? 쉽게 짐작할 수 있듯 결혼, 출산, 육아가 대표적인 원인입니다. 그건 세계 누구나 겪는 일 아니냐고요? 그야 그렇습니다만… 다른 나라와 비교해 보겠습니다. (눈금 한 칸이 20%라는 데 주의하세요. 생각보다 큽니다.)

다른 나라 여성 참가율 곡선은 한국 남성과 비슷한 역U자 형태입니다. 일본이 한국과 비슷한 M-커브 형태입니다. 경제규모가 어느 정도 이상인 국가 중 한국과 일본에서만 이런 현상이 나타났고, 일본은 최근 10년간 많이 완화되었습니다. 그림에서도 한국보다 일본 곡선이 더 위에 있습니다. 같은 연령대로 비교하면 일본 참가율이 더 높다는 말이지요. 한국에는 이런 현상이 없었다면 역U자 곡선의 일부가 되었을 여성들을 가리키는 단어도 있습니다. 맞습니다. “경력단절여성”, 줄여서 “경단녀”. 20%p 격차가 여기서 출발합니다.

아니, 미국은 무려 “수렴”했다고 하고, 일본도 나아졌다는데 한국은 왜 이 모양 이 꼴이냐고요? 그래도 지난 세월 많이 나아졌습니다. 지난 50년간 데이터로 그린 연령별 참가율 곡선을 두 개 보겠습니다. 색깔이 진해질수록 현재와 가까워지고, 위로 올라올수록 “좋아지는”겁니다.

위 그림은 연도별-연령별 참가율, 아래 그림은 연령별-코호트별 참가율입니다. 5년마다 15-19세 코호트를 새로 추적한 것입니다. 현재 30대 중반인 1995 15-19세 코호트 (1976-80년생) 까지만 의미가 있고, 그 뒤 코호트는 참고만 하십시오.

사실 경활참가율을 단순 연도별로 비교하면 문제가 있습니다. 2014년을 예로 들면, 해당연도 참가율 곡선엔 2014년 20-24세 집단(1986-90년생)과 55-59세 집단(1955-59년생)이 공존합니다. 단순히 이 자료를 이용해 비교하면 세대 차이가 무시됩니다. 코호트별로 보면 여성이 나이 들며 발생하는 변화를 세대별로 관찰할 수 있다는 장점이 있습니다. (물론 연도별 비교에는 시대 변화를 알 수 있다는 장점이 있습니다.)

연도별 그림을 보면 50년간 여성 경제활동참가율이 개선되었다는 사실을 알 수 있습니다. 코호트별로 보아도 마찬가지입니다. 특히 20대 여성의 참가율이 눈에 띄게 상승했습니다. 맨 처음 그림(2015)에서도 20대에는 성별 격차가 거의 없었지요. 그런데 코호트별로 보면 이상한 점이 있습니다. 35세 이상으로 가면 코호트별 차이가 거의 없습니다. 아무리 일자리가 없대도 그렇지, 30년 차이가 나는 1966 코호트와 1995 코호트에 기껏해야 5%p 차이밖에 없다니요. (잠깐! 20대 초반 참가율이 1985 코호트 이후 하락하는 가장 큰 이유는 대학교육 확대입니다.)

이 숫자들은 채용 차별이 과거에 비해 완화된 것이 사실이나 직장-가정생활 병행이 여전히 어렵다는 현실을 단적으로 보여줍니다. 한창 육아에 바쁠 35-44세 참가율에 코호트별 차이가 없다시피 한 것이 그 증거입니다. 한편 20대 참가율 상승은 여성들이 대학에 더 많이 가고, 결혼이 늦어지며 과거 20대에 그만두던 사람들이 30대에 그만두기 때문에 나타나는 현상이기도 합니다. 조삼모사 같지만 그럼에도 30대 참가율은 하락하지 않았습니다. 세상이 느리게나마 바뀌고 있다는 뜻입니다.

2001년 11월 정부는 일-가정 양립 정책의 일환으로 출산전후휴가 기간을 60일에서 90일로 확대했습니다. 늘어난 30일분의 급여를 국가에서 지원하는 조건이었습니다. 육아휴직 급여도 고용보험기금으로 지급하기 시작했지요. 이 때부터 출산휴가와 육아휴직 사용자 수를 파악할 수 있게 되었습니다. 출산휴가가 1953년, 육아휴직이 1987년에 도입되었음을 감안하면 상당히 늦었습니다. 이듬해부터 집계된 통계를 보면 30대 참가율이 하락하지 않은 이유를 어느 정도 알 수 있습니다[modern_footnote]이 통계는 공식 자료를 기반으로 제가 산출한 것이라 오차가 있습니다. 심각하진 않을 거고, 있더라도 실제보다 높은 수치는 아닐 겁니다. 현실이 이 통계보다는 나을 가능성이 높다는 것이지요. 적당히 참고하세요. 설명은 마지막에 나옵니다.[/modern_footnote].

간신히 한 자리 수를 유지하는 2002년 수치가 말합니다. 사용이 어느 정도 되어야 집계되는 법이라고요. 다른 자료를 보아도 상황이 비슷합니다. 한국보건사회연구원은 1970년대부터 『전국 출산력 및 가족보건실태조사』라는 이름으로 인구·가족 관련 조사를 시행하고 있습니다. 최근에는 여성의 일-가정 양립, 그러니까 출산휴가와 육아휴직에 관한 내용도 다룹니다. 그런데 2006년에야 이 항목이 포함되었습니다. 법 개정 직후인 2003년 즈음에는 집계되지 않았던 겁니다. 그간의 변화를 알 수 있는 대목이지요.

보시다시피 출산휴가와 육아휴직 모두 사용률이 급상승했습니다. 출산휴가가 보장되는 직장에서 육아휴직도 보장될 거라고 가정하면, 출산휴가 쓰는 사람의 90% 가까이가 육아휴직도 쓴다고 볼 수 있습니다. (물론 둘 중 하나만 쓰는 사람이 있으니 저 정도는 아니겠지만, 전반적인 추세가 바뀌진 않을 겁니다.) 실질적인 육아조건이 대단히 개선된 것입니다. 이게 30대 참가율이 하락하지 않은 이유 중 하나입니다. 그러나 문제는 여전히 남아 있습니다. 실질 보장 수준이 저렇게 향상되었다면, 보장받는 사람들은 누구일까요? 역시 자료를 보겠습니다[modern_footnote]이 표의 수치는 좀 큽니다. 2011년 이후에 마지막으로 출산한 사람들 중 한 번이라도 제도를 활용한 사람이면 사용했다고 응답한 결과이기 때문입니다. “2015년에” 사용했다는 뜻이 아닙니다. 몇 년치가 누적되었다는 것이지요.[/modern_footnote].

위에서 언급한 보건사회연구원 2015년 조사에 따르면 주로 공공기관 근무자, 관리·전문직들입니다. 교사와 공무원이 최고라는 인식이 여지없이 확인됩니다. 파란 상자를 보면, 현재 경력단절을 겪는 사람들조차 다른 직장·직종 평균 내지 이상으로 출산육아 보조제도를 활용하고 있습니다. 공무원들만 써먹고 있다기보다는 아직 일반 직장에서 제도가 널리 활용되고 있지 않은 것이지요.

한편 경력단절 여성의 경우 비단절 여성에 비해 전반적으로 사용률이 낮습니다. 보조제도 사용과 경력단절 여부 사이에 매우 강력한 상관관계가 있음을 시사합니다. 그런데 말입니다. 아직 보조제도가 경력단절의 원인이라고 할 수는 없습니다. 특별히 계속 일하고 싶어하는 사람들이 제도를 활용할 수 있는 직장으로, 보통 사람들이 그렇지 않은 직장으로 간다면 제도보다 성향의 영향이 더 클 수도 있기 때문입니다.

“이보쇼, 이런 보조제도를 곤란해하는 직장이라면 애초에 여성 채용을 꺼리는 곳 아니겠어요? 그래서 다들 공무원 교사 하려는 거라고요. 말이 되는 소리를 좀 해요.” 옳은 말씀입니다. 문제는 현상의 원인이 정말 차별이냐는 질문 역시 가능하다는 겁니다. 역시 매우 오랫동안 연구된 주제입니다. 이렇게 성별로 종사산업이나 직종이 나뉘는 현상을 성별 직종분리occupational segregation라고 합니다. 아니 이 작자가 보자보자하니까 도대체 뭐라는거야? 싶으시다면 조금 더 읽어 보시기를 권합니다. 다음 글에서 성별 직종분리를 다루겠습니다.

(참고) 출산휴가, 육아휴직 사용률 산출 방법

사용률은 (정책 수혜자 수) / (일하는 산모 수)로 계산합니다. 분자와 분모를 어디서 얻었는지 설명하면 되겠지요. 먼저 분자를 보겠습니다. 국가통계포털 KOSIS에는 고용보험 데이터베이스에서 나온 출산휴가, 육아휴직 사용자 수가 수록되어 있습니다. 정확히 말하면 출휴, 육휴 급여를 국가에서 받은 사람 수입니다. 이걸 가져왔습니다. 자영업자, 소규모 사업체 종사자를 포함하지 않기 때문에 실제보다 적은 수치입니다.

분모가 문제죠. 출산 중 사고로 산모가 사망하는 경우는 미미하다고 하고, 쌍둥이를 감안하고 나면 출생아 수는 산모 수와 같습니다. 여기에 연도별 평균 가임기 여성 (15-49세) 고용률을 곱해 분모를 만들었습니다.

당연히 오차가 있습니다. 어디까지나 전체 추세를 보려고 하는 것이니 이 정도로 넘어가겠습니다. 본문에서 언급했듯 보건사회연구원 자료는 회고적 자료 (과거 기억을 묻는 것)이기 때문에 해당연도 자료 (횡단면)를 보려면, 보다 복잡한 보정을 하지 않는다면 이 정도가 최선이겠습니다. 논문 쓰는 건 아니니까요.

내용이 좀 심심하죠? 뭘 이리 장황하게 썼나… 싶을 수도 있는데, 민감한 주제기도 하고, 단편적인 수치 나열만 하고 싶지 않아서 이렇게 써보았습니다. 다음 글에서 좀 더 들어가 보겠습니다. … 노잼 숫자놀음을 누가 읽을지 모르겠지만요. ^^